Splendeurs oubliées de l’Empire du Mali

Quelques faits politiques, économiques et culturels sur cet ancien État pratiquement inconnu du grand public, et qui fut pourtant l'une des plus grandes puissances du Moyen Âge.

Quelques faits politiques, économiques et culturels sur cet ancien État pratiquement inconnu du grand public, et qui fut pourtant l'une des plus grandes puissances du Moyen Âge.

L'Empire du Mali, véritablement né au XIIIe siècle sous le règne de Soundiata Keïta, était une grande puissance régionale au Moyen Âge tardif. Dirigé par un « mansa » (empereur, ou plus précisément « roi des rois »), cet un État d’une remarquable stabilité en cette époque de troubles généralisés s’étendait sur une grande partie du Sahel occidental, couvrant une superficie équivalente à celle de l'Europe.

Le Mali jouissait d'une prospérité impressionnante grâce au développement du commerce transsaharien, qui profitait au sein de l’Empire d’une sécurité rare dans le monde médiéval, et s’organisait autour de grands centres comme Gao, Oualata, Niani, Djenné ou Tombouctou, équivalents sahariens des villes marchandes arabes ou européennes. Devenue grâce au commerce un grand centre islamique où sont toujours conservés plus de 360 000 manuscrits médiévaux, Tombouctou finit même par être intégrée aux réseaux commerciaux des marchands de Grenade, de Marseille, de Gênes et de Venise, bien que les échanges avec les Occidentaux aient été rares. Au XIVe siècle, des esclaves originaires de la région transitaient même jusqu’en Chine ou au Japon, lointains prédécesseurs de Yasuke, cet esclave congolais qui fut élevé à la dignité de samouraï au XVIe siècle et devint un proche du célèbre Oda Nobunaga. Mais le Mali tirait surtout sa prospérité des gigantesques ressources du sous-sol qui faisaient en théorie du « mansa » l’un des hommes les plus riches du globe.

Kanga Moussa, l'homme le plus riche du Moyen Âge, voire de l'Histoire ?

Une richesse qu’illustre un épisode bien connu de l’historiographie arabe : considéré par ses contemporains comme un souverain musulman exemplaire, l’empereur Kanga Moussa entreprit en 1324 de faire son hadj vers La Mecque. Il prit la tête d’une caravane de 60 000 hommes – esclaves, soldats, dignitaires –, ce qui constituait autant un exploit logistique qu’un étalage de puissance. Faisant halte au Caire, il y distribua (sous forme d’achats, de zakât ou de dons pieux) tant d’or et d’argent que le cours de l’or finit par chuter dans ce qui était alors la plus grande ville non-chinoise au monde. L’historien Ahmad al-Maqrîzî note que le dinar baissa de six dirhams du seul fait de la présence du souverain africain, au point de déclencher une crise économique dans le reste de l’Égypte qui était pourtant l’une des régions les plus riches du monde méditerranéen. Le mansa dut prendre des mesures pour réparer les conséquences monétaires de sa propre munificence : aucun empereur romain n’a jamais réussi à fixer arbitrairement le cours de l’or à l’échelle de la Méditerranée, mais Kanga Moussa y est parvenu sans le vouloir, une exception dans l’histoire économique mondiale. Pour rester dans la comparaison, un souverain européen du XIVe siècle aurait-il pu jeter par les fenêtres plus de 300 000 livres (deux tonnes) d’or pour montrer sa puissance ou la sincérité de sa foi ? Signe de l’importance politique qu’avait Kanga Moussa et de sa place dans le « concert » géopolitique africain, il refusa d’abord de s’incliner devant le sultan égyptien an-Nasir, qui était lui-même l’un des personnages les plus importants de son époque, suffisamment puissant pour être l’un des rares souverains avec qui les Mongols aient été obligés de traiter. Le voyage du mansa en Arabie fut un long affichage de grandeur.

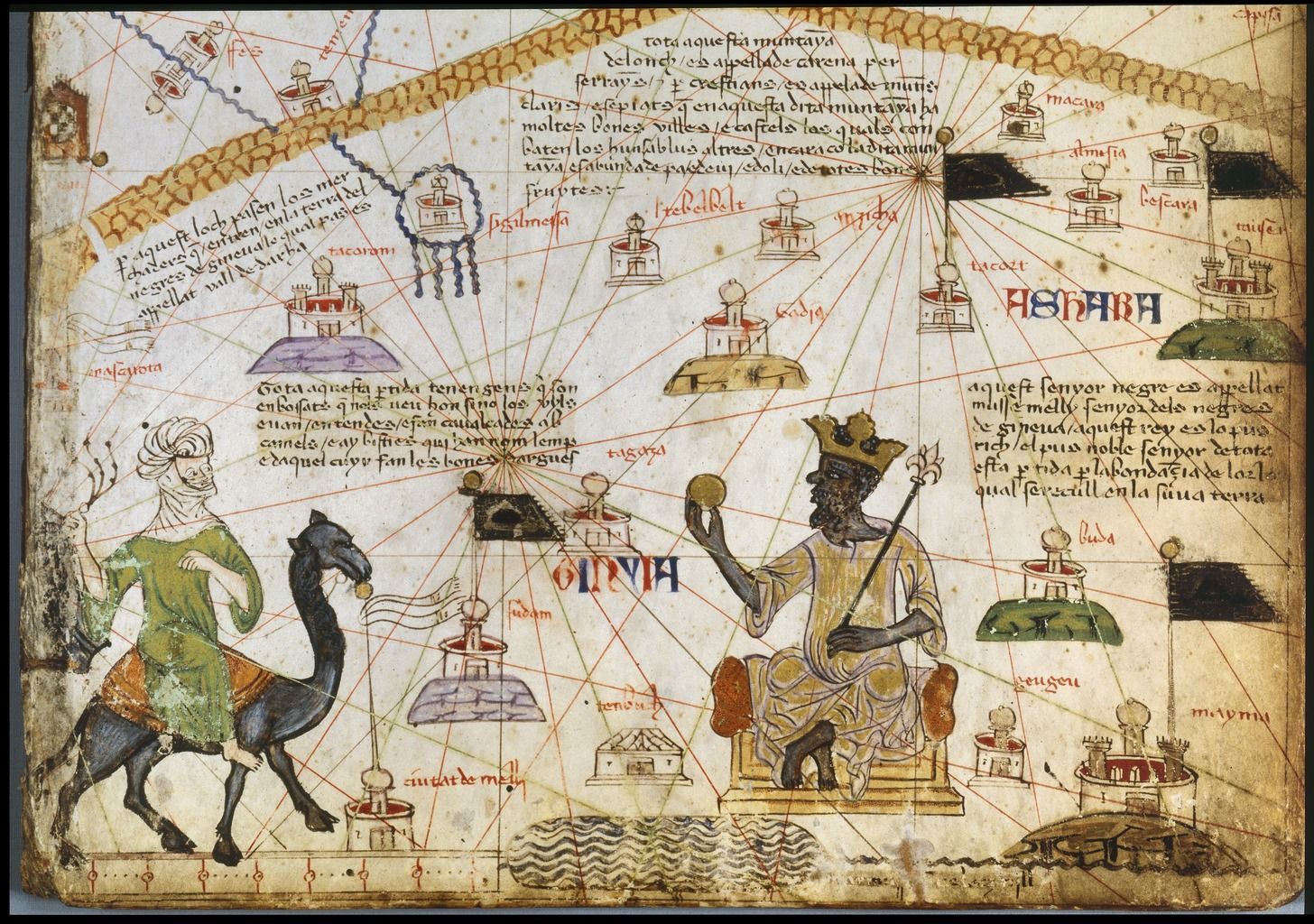

Quand ce dernier revint au Mali, il amenait avec lui des étrangers (issus pour beaucoup des élites musulmanes) qui rêvaient de faire fortune dans un Empire à la richesse légendaire. Cette richesse nous est surtout connue des documents arabophones de l’époque, mais on sait qu’elle émerveillait bien des Européens. L’Atlas catalan, chef-d’oeuvre de l’histoire de la cartographie occidentale réalisé dans le dernier quart du XIVe siècle, représente Kanga Moussa sur son trône selon des codes artistiques censés indiquer la puissance et la majesté. Le mansa reçoit un marchand berbère et tient dans sa main une pépite d’or. Certaines études récentes ont voulu voir en Kanga Moussa l’un des hommes les plus riches de toute l’histoire – voire le plus riche d’entre tous. Si les montants avancés pour évaluer sa fortune sept siècles plus tard ont peu de sens, on sait cependant que la richesse de l’empereur malien était déjà bien connue des Européens initiés aux réalités du monde environnant. Considéré comme étant l’un des plus grands rois du monde au sein de l’Umma comme de la Chrétienté, Kanga Moussa se percevait ainsi, nouant des contacts avec le sultan du Maroc qui dépendait des esclaves, de l’or et du sel maliens, et avec le roi du Portugal dont le pouvoir était beaucoup plus fragile que celui du mansa.

Une société hiérarchisée, mais loin d'être bloquée

Religion du mansa, l’Islam était pratiqué par les nobles et la caste des marchands. Le peuple, lui, était majoritairement animiste. Cette anecdote a son importance : on peut en effet estimer que la paix religieuse était de mise dans l’Empire du Mali, peut-être plus que dans l’Al-Andalus où la tolérance religieuse était sans doute bien moins vive qu’on ne le croit généralement. Au Moyen Âge central, le Sahel aurait donc pu passer pour un modèle de coexistence interethnique et interreligieuse, coexistence qui s’est largement dégradée dans les siècles suivants mais qui a bel et bien été effective du temps où la région constituait un empire fier et admiré. Quête d’équilibre oblige, les sujets du mansa étaient jugés selon leur appartenance confessionnelle : les musulmans l’étaient selon la justice coranique, les animistes de diverses obédiences l’étaient selon la coutume. En règle générale, le Mali était doté de l’un des systèmes administratifs les plus solides du monde médiéval. L’État se subdivisait en provinces gouvernées, puis en villes et villages dirigés par des « farins » (nobles) aux fonctions avant tout judiciaires. Les nobles n’étaient, à la différence des seigneurs féodaux d’Europe ou du Japon, pas propriétaires des terres dont ils avaient la charge, le mansa possédant son empire dans son intégralité. Les provinces payaient des impôts qui revenaient directement au pouvoir central (avec une pratique de l’affermage relativement faible), là où les rois de France ont du attendre le tournant des XVe-XVIe siècles pour pouvoir entretenir de vastes armées « nationales » avec une fiscalité à l’échelle du royaume, étant obligés avant cela de composer avec des familles nobles puissantes et ambitieuses.

Au Mali, le poids de la noblesse était contrebalancé par celui d’une classe marchande où le mansa pouvait trouver des dignitaires et administrateurs compétents. Véritables aristocrates, ces marchands roturiers ne risquaient pas de finir comme Jacques Cœur, cet esprit brillant qui s’était montré trop en avance sur son temps en pensant que le mérite, l’audace et la fortune constituée pourraient faire de lui l’égal d’un noble. Les esclaves, pour la plupart vendus aux marchands arabes du nord comme le sont aujourd’hui certains migrants sur les côtes libyennes, formaient évidemment la classe la plus basse. Mais le sort de nombreux esclaves domestiques intégrés à la famille qui les exploitait était autrement plus enviable que celui de la « classe » servile chinoise ou que celui des sainteurs, colliberts, hommes de corps, leibeigen ou autres serfs européens. On n’a pas souvenir d’un mancipium (serf) qui aurait échappé au servage pour devenir roi d’Angleterre ou Pape ; un ancien esclave a cependant réussi par s’imposer comme empereur du Mali, régnant sous le nom de Sakoura à la fin du XIIIe siècle. Un tel exemple de mobilité sociale est frappant lorsque l’on constate qu’aujourd’hui encore, des groupes sociaux entiers sont marqués par une macule servile héréditaire au sein des sociétés touarègues, les promettant à la servitude comme leurs ancêtres qui furent si nombreux à être capturés au Sahel et vendus aux esclavagistes musulmans puis chrétiens. Un voyageur européen des XIVe ou XVe siècles qui aurait traversé les immensités du Mali aurait donc pu estimer que la condition servile y était plus souple et moins désespérée que dans de nombreuses parties du monde, alors qu’un reporter contemporain pourrait voir au Sahel la persistance d’un esclavage qui sévit par exemple durement en Mauritanie, malgré les efforts des gouvernements successifs.

Revaloriser l'Histoire des grandes civilisations africaines

Il y a quelques années, une polémique autour de l'intégration d'un passage sur l'Empire du Mali dans des manuels d'Histoire au Collège avait fait couler beaucoup d'encre. Le sujet était à la fois mal amené - parler du Mali médiéval dans des programmes où de grandes figures et de larges périodes de l'Histoire de la France et de l'Europe sont absentes ou à peines évoquées ne pouvait que passer pour une provocation - et mal traité - au lieu de se pencher sur des faits comme ceux résumés dans cet article, l'étude de cas semblait s'attarder sur le besoin de parler d'autres régions du monde par principe, comme s'il s'agissait d'une contrainte idéologique.

Or, intégrer une histoire de l'Empire du Mali ou d'autres grands États africains à leur apogée dans des programmes scolaires abordant les fondamentaux de l'Histoire de France de manière plus complète, permettrait de changer le regard de nos futurs collégiens et lycéens sur le reste du monde. D'un côté, cela permettrait évidemment d'éveiller la curiosité des autres cultures et de tuer dans l’œuf les préjugés véhiculés sur un continent comme l'Afrique. De l'autre, raconter une Histoire à parts égales de l'Afrique précoloniale permettrait de réconcilier les mémoires, notamment au sein des jeunes issus de l'immigration africaine et maghrébine. Faute de programmes académiques à la hauteur, ces derniers se tournent en effet trop souvent vers « l'offre » que proposent des militants afrocentristes ou « décoloniaux » plus soucieux de bâtir une pseudohistoire identitaire, anti-occidentale, que de vulgariser sérieusement l'Histoire trop peu connue des civilisations africaines. De plus, si la France veut enfin se tourner vers ses partenaires africains partageant sa langue pour co-construire avec eux une Francophonie politique, il lui faut revaloriser chez elle l'Histoire de pays vus chez nous sous le seul prisme colonial. Si nous voulons tourner la page des traumatismes coloniaux puis des conflits mémoriels qu'ils ont engendré, et bâtir une relation d'avenir avec les États d'Afrique francophone, il faut impérativement reconnaître et contribuer à revaloriser leur passé, en commençant par l'enseigner chez nous.